Heytale.fr : Un serveur Hytale francophone pour construire librement

Heytale.fr ouvre ses portes : découvrez le premier serveur Hytale francophone permettant le build libre avec ou…

Hytale sort enfin : tout ce qu’il faut savoir sur le jeu le plus attendu de l’année

Hytale est enfin disponible depuis le 13 janvier 2026. Découvrez ce jeu sandbox révolutionnaire, ses modes de…

Xalaflix bloqué en janvier 2026 : Solutions, nouvelles adresses et alternatives sûres

Xalaflix bloqué ? Xalaflix ne fonctionne plus ? Découvrez pourquoi il est bloqué en France, comment y accéder…

Venice : l’IA qui protège réellement votre vie privée, et sans censure

Venice est une IA qui traite vos données localement, sans serveur externe ni censure. Découvrez comment cette…

Alfred.fm : un agrégateur RSS minimaliste et open source pour la veille technologique

Découvrez Alfred.fm, un agrégateur de flux RSS développé en React pour centraliser l'actualité tech et…

Carte graphique PC gamer : importance et critères de choix

Découvrez pourquoi la carte graphique est essentielle pour un PC gamer : performances, immersion, VRAM,…

RNG, algorithmes et aléas contrôlés : fonctionnement des machines à sous modernes

Découvrez comment fonctionnent réellement les machines à sous modernes : RNG, algorithmes, RTP et le cas de…

Pluribus sur Apple TV+ : la nouvelle série de Vince Gilligan qui bouleverse le paysage audiovisuel

Découvrez Pluribus, la nouvelle série de Vince Gilligan sur Apple TV+. Réalisation soignée, narration exigeante…

Attoseconde : l’unité de temps si petite qu’elle défie l’imagination

Découvrez l'attoseconde, cette unité de temps révolutionnaire qui permet d'observer le mouvement des électrons.…

Sihoo, ou l’art de mieux s’asseoir : une marque pensée pour les journées modernes

La chaise de bureau ergonomique Sihoo Doro C300, posture vivante et confort durable : découvrez comment une…

Calculateur autonomie voiture électrique : enfin un outil gratuit pour estimer l’autonomie réelle

Découvrez un calculateur autonomie voiture électrique gratuit et fiable qui prend en compte WLTP, température,…

Clicks Communicator : le smartphone à clavier physique fait son retour au CES 2026

Clicks Technology présente au CES 2026 le Clicks Communicator, un smartphone à clavier physique qui ravive…

PS6 : la date de sortie compromise par la crise des prix de la RAM ?

La PlayStation 6 pourrait-elle être retardée à cause de la flambée des prix de la mémoire GDDR7 ? Sony temporise…

RNC Mobile : la plateforme collaborative pour cartographier et analyser le réseau Free Mobile

Découvrez RNC Mobile, la plateforme communautaire dédiée au suivi du réseau Free Mobile. Cartographie,…

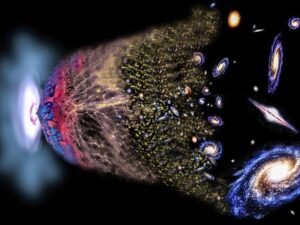

Vaonis Hyperia : le télescope intelligent qui révolutionne l’astro-photographie professionnelle

Vaonis décroche son quatrième CES Innovation Award avec la Vaonis Hyperia, un observatoire intelligent…

VPN gratuit vs payant : analyse comparative complète pour faire le bon choix en 2026

Comparatif détaillé entre VPN gratuits et payants : modèles économiques, sécurité, performances et risques.…

Qu’est-ce qu’un VPN ? Définition, fonctionnement et utilité expliqués simplement

Découvrez ce qu'est un VPN, comment il fonctionne et pourquoi l'utiliser. Guide complet pour comprendre les…

Installer n8n en 2026 : guide complet des méthodes, hébergeurs et cas d’usage

Découvrez comment installer n8n facilement : méthodes d'installation, comparatif des hébergeurs (Hostinger,…